C’E’ CHI CREA UNA NAZIONE, chi la ricostruisce e chi semplicemente la governa. Se George Washington ha creato il paese America, Abramo Lincoln ha invece generato l’America moderna. Queste sono le deduzioni a cui è arrivato il regista Steven Spielberg con il suo ultimo film, Lincoln, dedicato alla figura di uno dei più popolari presidenti USA; la pellicola è stata il terzo film più visto in Italia nella scorsa settimana. Raccontando la storia del presidente Lincoln, Spielberg torna al cosiddetto (per sua stessa ammissione) “cinema didattico”, di cui egli sente una forte necessità per mostrare alle ultime generazioni un passato sempre più remoto e che ha già approfondito con film come Schindler’s List (1993), il più riuscito di tutti, Amistad (1997), Salvate il soldato Ryan (1998) e, in parte, War Horse (2012). Per chi conosce Spielberg solo come il regista di Indiana Jones, Lo squalo, E.T. oppure Jurassic Park troverà un genere diverso, lontano sia dalla commozione per l’olocausto di Schindler’s List sia dalla truculenza di Salvate il soldato Ryan, anche se Lincoln, a volte, usa delle piccole citazioni da questo film.

C’E’ CHI CREA UNA NAZIONE, chi la ricostruisce e chi semplicemente la governa. Se George Washington ha creato il paese America, Abramo Lincoln ha invece generato l’America moderna. Queste sono le deduzioni a cui è arrivato il regista Steven Spielberg con il suo ultimo film, Lincoln, dedicato alla figura di uno dei più popolari presidenti USA; la pellicola è stata il terzo film più visto in Italia nella scorsa settimana. Raccontando la storia del presidente Lincoln, Spielberg torna al cosiddetto (per sua stessa ammissione) “cinema didattico”, di cui egli sente una forte necessità per mostrare alle ultime generazioni un passato sempre più remoto e che ha già approfondito con film come Schindler’s List (1993), il più riuscito di tutti, Amistad (1997), Salvate il soldato Ryan (1998) e, in parte, War Horse (2012). Per chi conosce Spielberg solo come il regista di Indiana Jones, Lo squalo, E.T. oppure Jurassic Park troverà un genere diverso, lontano sia dalla commozione per l’olocausto di Schindler’s List sia dalla truculenza di Salvate il soldato Ryan, anche se Lincoln, a volte, usa delle piccole citazioni da questo film.

La storia non può neppure essere considerata “biografica”, in quanto narra gli ultimi mesi di vita di Abramo Lincoln, da gennaio ad aprile 1865, deleteri per l’Uomo, ma decisivi per il Presidente, in cui si ebbero la fine della guerra di Secessione americana e la modifica, dal parte del Congresso, del tredicesimo e del quattordicesimo emendamento della Costituzione statunitense, il primo abolendo la schiavitù, il secondo garantendo i diritti civili e lo status di cittadini agli ex schiavi neri. Forse un po’ troppo verboso ed ambientato quasi tutto in interni, il film è riscattato pienamente dall’abilità del regista che rende emozionanti persino i tempi morti e coinvolge lo spettatore con bellissimi movimenti di macchina ed episodi anche disturbanti, soprattutto per gli spettatori americani che conoscono solamente la leggenda di Lincoln che spezza le catene degli schiavi ed instaura un duraturo processo che ha portato gli Stati Uniti ad essere la potenza predominante nel mondo.

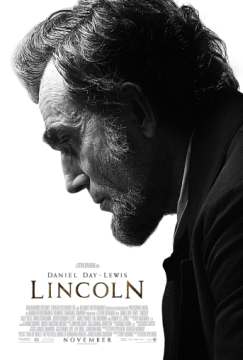

Lontano dai facili stereotipi, Lincoln rivive grazie alla magistrale perfomance di Daniel Day Lewis, il quale non solo interpreta, ma dà anche una rilettura di quello che è stato il 16° presidente americano: altissimo, magro a causa del forte stress che lo accompagnò per tutti gli anni della guerra, le orecchie a sventola, la famosa barba che gli incorniciava il viso, una calma quasi sovrumana e una lingua pronta a controbattere. Il ritratto di Lincoln che ne esce fuori si allontana subito dall’agiografia e dal mito, mostrando un uomo in apparenza sfuggente e quasi cinico, ma pervaso da una sincera predilezione per la giustizia sociale e per la fine della guerra, che riesce a conquistare chiunque con il suo linguaggio ed i suoi aneddoti apparentemente fuori posto, un fuscello che diventa improvvisamente un tronco maestoso quando deve fare il presidente.

Lontano dai facili stereotipi, Lincoln rivive grazie alla magistrale perfomance di Daniel Day Lewis, il quale non solo interpreta, ma dà anche una rilettura di quello che è stato il 16° presidente americano: altissimo, magro a causa del forte stress che lo accompagnò per tutti gli anni della guerra, le orecchie a sventola, la famosa barba che gli incorniciava il viso, una calma quasi sovrumana e una lingua pronta a controbattere. Il ritratto di Lincoln che ne esce fuori si allontana subito dall’agiografia e dal mito, mostrando un uomo in apparenza sfuggente e quasi cinico, ma pervaso da una sincera predilezione per la giustizia sociale e per la fine della guerra, che riesce a conquistare chiunque con il suo linguaggio ed i suoi aneddoti apparentemente fuori posto, un fuscello che diventa improvvisamente un tronco maestoso quando deve fare il presidente.

Ma anche un abilissimo politico, non esente da macchinazioni e voti comprati, che non arretra di fronte a nulla pur di raggiungere il suo scopo, sempre in quel limbo che si trova tra il compromesso e l’ipocrisia e che molti revisionisti storici oggi gli rimproverano. Come già in Salvate il soldato Ryan, Spielberg usa Lincoln per perorare una sua linea di pensiero non completamente condivisibile: il compromesso, come la guerra, a volte è necessario per perorare e portare avanti gli ideali e le giuste cause, anche se si possono evitare e, quando la guerra si trasforma in carneficina (velocemente mostrata all’inizio del film e nell’atroce scena del seppellimento di centinaia di gambe e braccia amputate), è il momento di tirare fuori la politica, ma dimostrare al contempo chi è civile e democratico.

In fondo, suggerisce Spielberg, l’abolizione della schiavitù fu solo un mezzo per indebolire l’economia degli stati del Sud e mostrare al mondo che gli Stati Uniti sarebbero stati la prima Nazione a liberare apertamente gli schiavi, nonché un primo passo per ricattare i delegati della Confederazione sudista e costringerli alla resa ed alla rinuncia, in parte, di quell’autonomia che la stessa Costituzione prevedeva e che Lincoln ridusse per dare maggior potere al governo centrale di Washington e garantire una duratura unità nazionale. Il risultato fu l’America odierna e la tuttora marginalità politica ed economica di alcuni ex Stati confederati; ma una conquista più grande, grazie al compromesso, fu il massimo rispetto per i diritti civili e la democrazia, anche a costo di andare contro i propri princìpi (come rappresentato nel personaggio di Stevens).

Il Lincoln privato è invece un tipico personaggio spielberghiano, un padre ed un marito forse un po’ freddo e distaccato che saluta il figlio maggiore che non vede da tempo con una semplice stretta di mano e non sembra interessarsi neppure ai disturbi nervosi della moglie Mary (Sally Field, bentornata) o all’affetto spropositato che il figlio minore Tad gli dimostra; in realtà, anche la famiglia fu al centro dei pensieri di Abramo, che cercò invano di impedire che il primogenito Robert partisse per la guerra e dovette affrontare due lutti gravi con la morte di altrettanti figli in giovanissima età che minarono la salute mentale della moglie e che egli visse sempre come un “fardello” da reprimere inutilmente con il lavoro dell’esecutivo. In definitiva, il film poteva anche durare meno e non si perdona a Spielberg l’inevitabile esaltazione del Presidente, decidendo di non mostrare la sua morte avvenuta per omicidio, ma solo il suo cadavere illuminato da una luce bianchissima ed un sunto dei suoi discorsi più memorabili, ma ovviamente una celebrazione spinta fino alle lacrime è fastidiosa per chi non è statunitense, per il quale comunque Lincoln resta una delle icone che hanno fatto grande il Sogno Americano. Anche nei suoi aspetti più controversi.