NEMMENO LA MAMMA amava troppo il Natale, ma sentiva che, almeno un giorno all’anno, si poteva fingere di essere una casa normale. Cucinare il ragù alla carne di capra, addobbare l’albero, apparecchiare in sala da pranzo il tavolo più grande era il suo modo personale – il suo rituale – per chiedere a Gesù Bambino di girarsi a guardare pure noi, ogni tanto, casomai gli fosse avanzato un miracolo. Per il babbo la questione delle feste religiose non si poneva, perché lui era comunista e i comunisti veri non sono mai andati a messa. Però apprezzava la carne di capra, e se il piccolo era contento va bene anche l’albero di Natale. In effetti l’albero era l’unica cosa che mi piaceva – ero io il piccolo, nonostante fossi maggiorenne da un pezzo: ogni anno compravamo al discount una confezione di 50 palle colorate e con gli Uniposca vi disegnavo volti e scenette. Mi piaceva anche agganciarle ai rami sintetici, distanti uguale le une dalle altre, perché l’ordine mi dava un senso di pace e mi rilassava, più delle medicine che prendevo contro gli attacchi di tremarella.

NEMMENO LA MAMMA amava troppo il Natale, ma sentiva che, almeno un giorno all’anno, si poteva fingere di essere una casa normale. Cucinare il ragù alla carne di capra, addobbare l’albero, apparecchiare in sala da pranzo il tavolo più grande era il suo modo personale – il suo rituale – per chiedere a Gesù Bambino di girarsi a guardare pure noi, ogni tanto, casomai gli fosse avanzato un miracolo. Per il babbo la questione delle feste religiose non si poneva, perché lui era comunista e i comunisti veri non sono mai andati a messa. Però apprezzava la carne di capra, e se il piccolo era contento va bene anche l’albero di Natale. In effetti l’albero era l’unica cosa che mi piaceva – ero io il piccolo, nonostante fossi maggiorenne da un pezzo: ogni anno compravamo al discount una confezione di 50 palle colorate e con gli Uniposca vi disegnavo volti e scenette. Mi piaceva anche agganciarle ai rami sintetici, distanti uguale le une dalle altre, perché l’ordine mi dava un senso di pace e mi rilassava, più delle medicine che prendevo contro gli attacchi di tremarella.

Invece il nonno considerava il Natale solo perché poteva invitare a pranzo il suo amico Girolamo, un vecchietto che aveva conosciuto in Germania quando era giovane. Qualche mese prima però, l’arzillo vecchietto si era buttato sotto un autobus, e quest’anno il nonno aveva voluto invitare un altro amico, “per continuare la tradizione”, aveva detto. “Quest’anno invitiamo Pippo Baudo!”, se n’era uscito, e il babbo invece di dargli del matto aveva sindacato sul capotavola, ché lui non l’avrebbe ceduto nemmeno al Papa. La mamma portò a tavola i bucatini e papà annodò la bavetta attorno al collo del nonno, mentre io prendevo posto di fronte al babbo, e cominciavo a ingoiare le pillole a due a due con un bicchierone d’acqua gassata. Su Canale 5 mandavano un film di almeno cinquant’anni prima, su un ragazzino dalla voce squillante che viene adottato dai monaci e parla con un crocifisso di legno. Poi però fecero quella pubblicità simpatica dello scoiattolo scoreggione e tutti si rise a crepapelle, anche la mamma. Che dopo si fece il segno della croce e ci augurò buon appetito. “E non aspettiamo Pippo Baudo?”, strillò il nonno. Nessuno gli diede retta, soltanto io gli dissi: “Buon appetito, No’, vedi che si fredda”.

Mentre masticavamo a bocca aperta la pasta al sugo, tutti insieme rumorosamente, notai che la ruga sulla fronte del babbo era più profonda del solito. Il freddo, pensai, deve avergli risvegliato il dolore alla tibia. Intercettando il mio pensiero, si toccò la gamba, massaggiando con le dita sottili. Papà era stato un carabiniere, congedato relativamente presto per via di una ferita d’arma da fuoco all’anca. Si era ferito da solo ripulendo la pistola davanti alla tv, ma gli diedero una medaglia. All’Arma non gliene frega niente se sei uno scemo o un genio, se ti sei ferito cadendo su una buccia di banana o durante un’operazione antidroga: la medaglia te la danno lo stesso. L’importante è che non lo dici in giro, come ti sei fatto male: l’immagine prima di tutto. Forse è questa la ragione per cui i carabinieri si sparano le pose nei quadri equestri, nelle foto, nei calendari annuali. Sono belli, così belli che – mi ha detto il babbo – una volta erano andati a stanare un latitante in campagna con le scarpine e si erano ritrovati ad arrancare nel fango come tanti cretini. Quando suonarono il campanello io e il nonno avevamo appena finito di farci la scarpetta nel ragù. “Chi cavolo è?”, disse il babbo rivolgendoci uno sguardo turbato.

Mentre masticavamo a bocca aperta la pasta al sugo, tutti insieme rumorosamente, notai che la ruga sulla fronte del babbo era più profonda del solito. Il freddo, pensai, deve avergli risvegliato il dolore alla tibia. Intercettando il mio pensiero, si toccò la gamba, massaggiando con le dita sottili. Papà era stato un carabiniere, congedato relativamente presto per via di una ferita d’arma da fuoco all’anca. Si era ferito da solo ripulendo la pistola davanti alla tv, ma gli diedero una medaglia. All’Arma non gliene frega niente se sei uno scemo o un genio, se ti sei ferito cadendo su una buccia di banana o durante un’operazione antidroga: la medaglia te la danno lo stesso. L’importante è che non lo dici in giro, come ti sei fatto male: l’immagine prima di tutto. Forse è questa la ragione per cui i carabinieri si sparano le pose nei quadri equestri, nelle foto, nei calendari annuali. Sono belli, così belli che – mi ha detto il babbo – una volta erano andati a stanare un latitante in campagna con le scarpine e si erano ritrovati ad arrancare nel fango come tanti cretini. Quando suonarono il campanello io e il nonno avevamo appena finito di farci la scarpetta nel ragù. “Chi cavolo è?”, disse il babbo rivolgendoci uno sguardo turbato.

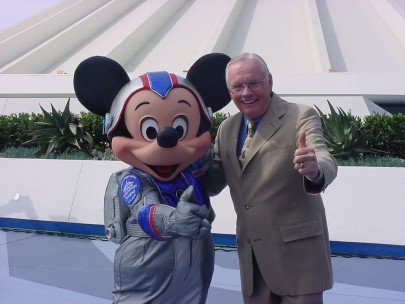

“È arrivato Pippo Baudo!” gridò il nonno tutto felice. “Vado io”, dissi. Non ci calcola mai nessuno, nemmeno se stiamo morendo: pensai che doveva essere successo qualcosa di grosso, tipo un incendio, lo scoppio di una guerra, o una cosa così. Quando aprii la porta, mi trovai davanti qualcosa di ancora più improbabile. Sulla soglia c’era Topolino, quello del giornalino; infreddolito e tremante, se ne stava lì a guardarsi le scarpe gialle. Si tolse il mascherone, poi tossì in una mano inguantata di bianco e mi disse: “Avreste un telefono? Lavoro al centro commerciale, mi hanno chiuso fuori e ho tutto in ufficio…”. Dev’essere fico l’ufficio di Topolino, pensai, e lo invitai a entrare. Con la testona orecchiuta sotto a un braccio si pulì i piedi sul tappeto finché non si fu liberato dell’ultimo fiocco di neve, poi venne in casa con timidezza. Balbettando, chiese permesso e perdono per il disturbo. “Non è Pippo Baudo!”, urlò il nonno scatarrando, prima di calarsi una bestemmia alla Madonna e ricominciare a mangiare.Il babbo rimase a bocca aperta per qualche istante poi si strofinò il muso nel tovagliolo e si alzò: “E allora, che sta succedendo?” Gli dissi che a quel povero signore serviva il telefono e lui per tutta risposta sbottò: “E che siamo la Sip noi?!”. Topolino si affrettò a scusarsi e fece per uscire, la mamma però lo trattenne con una parola gentile e gli porse il cordless. Esitò per qualche istante, sotto i nostri sguardi da psicopatici, poi fece il numero e si portò il telefono all’orecchio. Ascoltammo tutta la telefonata, senza nemmeno provare a dissimulare: siamo una famiglia di impiccioni, sapete. Papà poi era uno che quando s’impunta fa le cose plateali per dar fastidio, allora si alzò e si mise proprio al suo fianco pronto a fargli fretta.

“Hanno detto che mi vengono a prendere tra un’ora – ci comunicò il topo, restituendo il cordless al babbo, che svelto lo infilò nella tasca della vestaglia – Grazie di tutto e perdonatemi tanto per il disturbo”. “E dove li aspetti?”, chiesi, ignorando le smorfie sul volto del babbo. “Beh, davanti al supermercato, tanto c’è una pensilina che…” “Mamma, può rimanere a mangiare con noi? È Natale!”. Avevo formulato quel pensiero troppo in fretta per pensare alle conseguenze. Il topo per esempio avvampò in volto e ci mostrò i palmi delle mani: “No, no, vi prego non ascoltatelo, grazie di tutto, siete stati davvero molto gentili, tolgo il disturbo e buon Natale…”“Ma no, mamma, vero che può restare?” Sul viso del babbo la situazione peggiorò. Mamma alzò il volto e sorrise, per quanto la sua stanchezza decennale glielo permettesse; “Vieni”, disse, e lo invitò a tavola, facendolo sedere al posto dell’amico immaginario del nonno. “Cristo! Lì c’è seduto Pippo Baudo!” urlò il nonno agitando la forchetta in aria: gocce d’olio schizzarono dai funghetti infilzati nei rebbi sulla camicia di papà. Il babbo stava già incazzato per l’altra storia, quella dell’estraneo invitato a pranzo, e ne approfittò per scoppiare. “E va bene – sbottò – facciamo i ricchi, che se questo ci uccide, ci rapina e ci violenta poi ne parliamo!”. Topolino era agitato e assai a disagio, pensava di esser capitato nella famiglia schizzata di uno di quei film in cui i protagonisti finiscono massacrati, e secondo me cominciava davvero a temere per la propria incolumità. “Guardate, io non volevo, cioè, vado via subito…”. “Stai tranquillo” disse la mamma, mettendogli davanti un piattone di pasta. Il nonno fece la sua parte mandando una scoreggia, tanto per ribadire che quella davvero non era una famiglia normale,. Io risi, ché con questa faccia è l’unica cosa che posso fare, ma in fondo provai un po’ di amarezza; non per noi, sapete, ma per quel poveretto che era costretto a passare il Natale con 3 matti e un mostriciattolo invece che con la sua famiglia. Gli chiesi se era sposato. “Sì, sì – disse – Tra qualche giorno è il nostro quinto anniversario. Ah: abbiamo appena avuto una bambina, è bellissim…”.

“Hanno detto che mi vengono a prendere tra un’ora – ci comunicò il topo, restituendo il cordless al babbo, che svelto lo infilò nella tasca della vestaglia – Grazie di tutto e perdonatemi tanto per il disturbo”. “E dove li aspetti?”, chiesi, ignorando le smorfie sul volto del babbo. “Beh, davanti al supermercato, tanto c’è una pensilina che…” “Mamma, può rimanere a mangiare con noi? È Natale!”. Avevo formulato quel pensiero troppo in fretta per pensare alle conseguenze. Il topo per esempio avvampò in volto e ci mostrò i palmi delle mani: “No, no, vi prego non ascoltatelo, grazie di tutto, siete stati davvero molto gentili, tolgo il disturbo e buon Natale…”“Ma no, mamma, vero che può restare?” Sul viso del babbo la situazione peggiorò. Mamma alzò il volto e sorrise, per quanto la sua stanchezza decennale glielo permettesse; “Vieni”, disse, e lo invitò a tavola, facendolo sedere al posto dell’amico immaginario del nonno. “Cristo! Lì c’è seduto Pippo Baudo!” urlò il nonno agitando la forchetta in aria: gocce d’olio schizzarono dai funghetti infilzati nei rebbi sulla camicia di papà. Il babbo stava già incazzato per l’altra storia, quella dell’estraneo invitato a pranzo, e ne approfittò per scoppiare. “E va bene – sbottò – facciamo i ricchi, che se questo ci uccide, ci rapina e ci violenta poi ne parliamo!”. Topolino era agitato e assai a disagio, pensava di esser capitato nella famiglia schizzata di uno di quei film in cui i protagonisti finiscono massacrati, e secondo me cominciava davvero a temere per la propria incolumità. “Guardate, io non volevo, cioè, vado via subito…”. “Stai tranquillo” disse la mamma, mettendogli davanti un piattone di pasta. Il nonno fece la sua parte mandando una scoreggia, tanto per ribadire che quella davvero non era una famiglia normale,. Io risi, ché con questa faccia è l’unica cosa che posso fare, ma in fondo provai un po’ di amarezza; non per noi, sapete, ma per quel poveretto che era costretto a passare il Natale con 3 matti e un mostriciattolo invece che con la sua famiglia. Gli chiesi se era sposato. “Sì, sì – disse – Tra qualche giorno è il nostro quinto anniversario. Ah: abbiamo appena avuto una bambina, è bellissim…”.

D’improvviso si era ricordato di stare parlando con uno che bellissimo non era. Cercai di fargli un cenno, come per dirgli di non preoccuparsi, ché ero consapevole della mia – come dire – bruttezza. L’unica persona che in tutta la mia vita era sembrata non notare le mie deformità era stata quella panzona di Melania, una ragazza che avevo conosciuto in colonia estiva. Una che un giorno mi aveva pure baciato, in un modo un po’ troppo violento per i miei gusti. Certo, lo so che uno nelle mie condizioni non dovrebbe fare lo schizzinoso, ma ho letto troppi libri per accontentarmi. “Come si chiama la tua bambina?”, chiesi, sorridente come mi aveva insegnato la natura. “Melania”. A volte le coincidenze. Nonno tornò tra noi per il tempo di dire: “Quella puttanona dell’amica tua?”. “No, papà – disse la mamma – Stiamo parlando della figlia di Topolino… A proposito, come ti chiami, bello?”. Si chiamava Benito. Come l’acerrimo nemico del babbo, il duce. A papà infatti andò di traverso un boccone enorme di carne, e parve stare soffocando. Mi sporsi sul tavolo per dargli un colpetto sulle spalle mentre Benito, allertato, chiedeva cosa poteva fare. La mamma fermò il nonno giusto un attimo prima che affondasse il bastone tra le vertebre di papà. Con un colpo di tosse il malloppo di carne mezza masticata venne fuori e si spiaccicò sulla tovaglia. La mamma dovette di nuovo bloccare il nonno che in una frazione di secondo lo aveva inforchettato e se lo stava portando alla bocca. Mentre glielo sfilava dalla forchetta perlasciarlo cadere su un lato del proprio piatto, disse a Benito: “Perdonaci, sai, ma mio suocero, buonanima, era un partigiano”. Benito non sapeva più a che santo votarsi, doveva avere l’intestino annodato; le sue mani sudate appannavano l’acciaio delle posate. Chiese scusa, poveraccio, come se l’olocausto fosse stato tutta colpa sua.

D’improvviso si era ricordato di stare parlando con uno che bellissimo non era. Cercai di fargli un cenno, come per dirgli di non preoccuparsi, ché ero consapevole della mia – come dire – bruttezza. L’unica persona che in tutta la mia vita era sembrata non notare le mie deformità era stata quella panzona di Melania, una ragazza che avevo conosciuto in colonia estiva. Una che un giorno mi aveva pure baciato, in un modo un po’ troppo violento per i miei gusti. Certo, lo so che uno nelle mie condizioni non dovrebbe fare lo schizzinoso, ma ho letto troppi libri per accontentarmi. “Come si chiama la tua bambina?”, chiesi, sorridente come mi aveva insegnato la natura. “Melania”. A volte le coincidenze. Nonno tornò tra noi per il tempo di dire: “Quella puttanona dell’amica tua?”. “No, papà – disse la mamma – Stiamo parlando della figlia di Topolino… A proposito, come ti chiami, bello?”. Si chiamava Benito. Come l’acerrimo nemico del babbo, il duce. A papà infatti andò di traverso un boccone enorme di carne, e parve stare soffocando. Mi sporsi sul tavolo per dargli un colpetto sulle spalle mentre Benito, allertato, chiedeva cosa poteva fare. La mamma fermò il nonno giusto un attimo prima che affondasse il bastone tra le vertebre di papà. Con un colpo di tosse il malloppo di carne mezza masticata venne fuori e si spiaccicò sulla tovaglia. La mamma dovette di nuovo bloccare il nonno che in una frazione di secondo lo aveva inforchettato e se lo stava portando alla bocca. Mentre glielo sfilava dalla forchetta perlasciarlo cadere su un lato del proprio piatto, disse a Benito: “Perdonaci, sai, ma mio suocero, buonanima, era un partigiano”. Benito non sapeva più a che santo votarsi, doveva avere l’intestino annodato; le sue mani sudate appannavano l’acciaio delle posate. Chiese scusa, poveraccio, come se l’olocausto fosse stato tutta colpa sua.

Cercai di nuovo di salvarci tutti: “Ti piace Dylan Dog?”. “Caspita, lo adoro!”. Anche a Topolino, giustamente, piacevano i fumetti. Mi raccontò di avere cominciato a collezionare gli albi dell’Indagatore dell’Incubo sin dal primo numero e che non si perdeva nemmeno uno speciale. Aveva una voce buffa, Benito, da Paperino più che da Topolino. Era molto simpatico. Quando sostenne che il numero più bello di Dylan Dog era quello su Morgana, alzai la mano e gli chiesi il cinque. Il nonno stava mangiando la parmigiana con le mani quando se ne venne fuori con la domanda da un milione di dollari: “Oh, Topo, come ti chiami, secondo te esistono gli extraterrestri?”. Benito, che ormai stava cominciando a capire questa famiglia, poggiò la posata su un lato del piatto, si pulì le labbra con il tovagliolo di carta e cominciò: “Potrebbero. Chi lo sa? In fondo l’universo è così grande che sarebbe presuntuoso pensare di essere soli, non credete?”. Il nonno sorrise con il paio di denti buoni che gli erano rimasti e si complimentò: “Bravo figliolo, hai indovinato”. Come se quella fosse una verità e comunque non alla portata di tutti. “E dimmi – continuò – Qual è la capitale del Belgio?”“La capitale del Belgio, vediamo – si grattò un po’ la testa e poi ammise – Non me lo ricordo proprio”. Il nonno allora ripristinò la sua espressione da eterna incazzatura e ricominciò a mangiare bofonchiando: “Non capisci un cazzo, ignorante, la capitale del Belgio è Bruxelles! Cazzone!”. Di fronte alla bocca spalancata del nostro ospite ritenni sensato rivelargli che il nonno faceva di questi interrogatori a tutti, ma che le domande erano sempre le stesse quattro o cinque: chi riusciva a rispondere a tutte si garantiva la sua stima eterna – anche se eterna per un malato di Alzheimer poteva significare davvero poco. “Ah, quindi ora mi fa altre domande?”.

Quel povero ragazzo sperava di recuperare, s’era quasi dispiaciuto di avere perso la sfida. “Non credo, forse la prossima volta che vieni, e sarai avvantaggiato visto che già conosci le prime due risposte”. Benito rise ma papà s’intromise dicendo che non ci sarebbe stata una prossima volta, visto che è difficile rimanere chiusi fuori per ben due volte di fila. “Infatti – disse Benito – non succederà più!”. “Che vuoi dire? – papà gli lanciò un’occhiata – Che non ti stai trovando bene?”. “Eh? – di nuovo con i palmi verso di noi – Non intendevo, non oserei mai, anzi, è tutto buonissimo, si sta da dio qua, grazie davvero di tutto…”. Papà continuò a fissarlo per un po’, finché il nonno non batté il bastone sulla tavola e annunciò: “Devo fare la cacca! Chi mi porta?”. Il fatto che guardò Benito con un ghigno sulla bocca mise in imbarazzo un po’ tutti, ma mamma era già al suo fianco per aiutarlo ad alzarsi. “Chiedo scusa, di nuovo – disse la mamma – Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi”. “Vecchia ci sarai tu, bastarda!”, disse il nonno, che ormai aveva esaurito la dotazione giornaliera di lucidità. Restammo soli, io, babbo e il topo, e papà versò del vino nei bicchieri di tutti e tre. “Ai tempi miei – disse come se avesse avuto ottant’anni invece di cinquantacinque –, i giovani erano tutti comunisti”. Benito non lo contraddisse e si scolò il primo bicchiere. “Eravamo troppo consapevoli dei… crimini del fascismo per non essere comunisti. Mi arruolai nell’Arma per aiutare a cambiare questo Paese, ma poi una granata…”. “Papà, una pallottola…”. “Ah, sì, una pallottola volevo dire. Poi una pallottola vagante mi ha reso claudicante…”. Pausa. Il babbo conosceva una decina di parole poco diffuse, e quando ne pronunciava una al posto giusto si prendeva una pausa per assaporare la reazione dell’interlocutore”. “Oh cielo, mi dispiace!”. Aveva questo strano modo di imprecare, Benito, molto in linea con il personaggio che impersonava per il centro commerciale. “Ricordo quando mi diedero la medaglia al valore” mentì papà versando il secondo giro di vino. “Ah, siete stato decorato?”, disse il topo, e mandò giù il nuovo bicchiere.

Quel povero ragazzo sperava di recuperare, s’era quasi dispiaciuto di avere perso la sfida. “Non credo, forse la prossima volta che vieni, e sarai avvantaggiato visto che già conosci le prime due risposte”. Benito rise ma papà s’intromise dicendo che non ci sarebbe stata una prossima volta, visto che è difficile rimanere chiusi fuori per ben due volte di fila. “Infatti – disse Benito – non succederà più!”. “Che vuoi dire? – papà gli lanciò un’occhiata – Che non ti stai trovando bene?”. “Eh? – di nuovo con i palmi verso di noi – Non intendevo, non oserei mai, anzi, è tutto buonissimo, si sta da dio qua, grazie davvero di tutto…”. Papà continuò a fissarlo per un po’, finché il nonno non batté il bastone sulla tavola e annunciò: “Devo fare la cacca! Chi mi porta?”. Il fatto che guardò Benito con un ghigno sulla bocca mise in imbarazzo un po’ tutti, ma mamma era già al suo fianco per aiutarlo ad alzarsi. “Chiedo scusa, di nuovo – disse la mamma – Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi”. “Vecchia ci sarai tu, bastarda!”, disse il nonno, che ormai aveva esaurito la dotazione giornaliera di lucidità. Restammo soli, io, babbo e il topo, e papà versò del vino nei bicchieri di tutti e tre. “Ai tempi miei – disse come se avesse avuto ottant’anni invece di cinquantacinque –, i giovani erano tutti comunisti”. Benito non lo contraddisse e si scolò il primo bicchiere. “Eravamo troppo consapevoli dei… crimini del fascismo per non essere comunisti. Mi arruolai nell’Arma per aiutare a cambiare questo Paese, ma poi una granata…”. “Papà, una pallottola…”. “Ah, sì, una pallottola volevo dire. Poi una pallottola vagante mi ha reso claudicante…”. Pausa. Il babbo conosceva una decina di parole poco diffuse, e quando ne pronunciava una al posto giusto si prendeva una pausa per assaporare la reazione dell’interlocutore”. “Oh cielo, mi dispiace!”. Aveva questo strano modo di imprecare, Benito, molto in linea con il personaggio che impersonava per il centro commerciale. “Ricordo quando mi diedero la medaglia al valore” mentì papà versando il secondo giro di vino. “Ah, siete stato decorato?”, disse il topo, e mandò giù il nuovo bicchiere.

“In realtà – continuò il babbo – conservo gelosamente una lettera privata del Presidente Pertini, che volle di propria mano vergare poche righe in onore del lavoro ch’io prestai alla nazione e al popolo italiano”. Mio padre mentiva bene, soprattutto sotto l’effetto dell’alcol, quindi previdi di lì a poco i fuochi d’artificio. Infatti continuò: “E quello nel ritratto alle tue spalle, non ci crederai, ma sono io da giovane”. Aveva puntato il dito sulla stampa di un ritratto equestre, appesa al muro dietro le spalle di Benito, e seppure raffigurasse un signore nerboruto e in alta uniforme che non gli somigliava per un cazzo, non batté un ciglio. “Guardate, sono davvero senza parole – disse Benito, ormai paraculo pure lui e più di lui – Conoscere un eroe della patria è…”. Papà s’ingrugnì di nuovo, stavolta forse per quel termine, “patria”, a cui avrebbe preferito qualcosa come “popolo”, di gran lunga; ma il risentimento durò un istante, poi tornò allegro, grazie al vino. Ne versò dell’altro, e Benito tracannò di nuovo con lunghi sorsi. “Questo vino è eccezionale”, disse Benito. “Vorrei vedere!”, esclamò il babbo. Lo vedevo bene io, invece, che era buono: sulle loro gote si era acceso tutta una fantasia rosa. Poi tornò la mamma con il nonno, e il vecchiaccio agitò il bastone all’indirizzo dei due bevitori: “Vedi, come si è ridotto tuo marito, adesso come tornerà a casa!”. “Papà, Carlo abita qui”. “Scroccone di merda!”. Papà stava osservando il fondo della bottiglia: “Con la sua pensione ci paghiamo a malapena i pannoloni e le medicine per l’Alzheimer. E mangia quanto un orco. Parla di scroccone, parla”. “Hai sentito? Tuo marito mi ha mancato di rispetto! Mandalo via, caccialo, menalo, sputalo!”. E gli scagliò un bicchiere addosso. Papà si fece scudo con la bottiglia vuota e nell’impatto una miriade di cocci di vetro gli finirono in faccia e tra i capelli. La mamma lasciò il nonno e corse a controllare che non avesse perso un occhio, o tutti e due. Benito se la rise di gusto, proteggendo con entrambe le mani quel poco di vino che gli era rimasto nel bicchiere. Come se fosse l’ultimo sorso di vino sulla faccia della terra. E fosse suo. Papà bestemmiò santi di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza mentre la mamma cercava di farlo stare fermo. Lei gli passò un tovagliolo sul volto e poi gli prese la faccia tra le mani per soffiargli negli occhi. Benito si girò verso di me e disse che amava questa famiglia, che ero fortunato, che non ci si sarebbe annoiati mai in questa casa.

Il nonno nel frattempo si era abbassato la patta del pantaloni e mirando bene come gli avevano insegnato in guerra urinò addosso a mio padre, gracchiando un motto militare. Lo schizzo finì addosso a mia madre, addosso a Benito – che così moderò il giudizio –, sulla tavola fino al mio piatto e un po’ sulla tappezzeria sgualcita. Alla fine, nonno perse l’equilibrio e barcollò indietro fino a cascare supino sul pavimento, continuando però a urinare che sembrava una fontana barocca. Benito aveva smesso di ridere, ma dopo essersi scolato l’ultimo sorso riprese e per poco non soffocò, deglutendo e ridendo insieme. L’unico contributo che avrei potuto dare alla situazione sarebbe stato avere un attacco epilettico. Dunque riversai a terra e cominciai a tremare, schiumando dalla bocca come tutte le volte. Il mio attacco riportò un po’ di lucidità nella stanza. Nonostante il trambusto, erano riusciti a organizzarsi e a tenermi la lingua fuori dalla bocca, a recuperare le medicine in bagno e a decidere che era il caso di chiamare un’ambulanza. Mi svegliai in ospedale dopo molte ore. Ai lati del letto c’era una famiglia che non era la mia. Prima di arrendermi alla realtà mi attardai su quella fantasia: forse era stato solo un lungo sogno, forse avevo dei genitori normali e dei fratellini… Forse il mio cervello non era mai rimasto senza ossigeno al momento del parto. Feci per parlare e le parole vennero fuori biascicate, come sempre. “Bentornato!” disse Benito “Ti presento mia moglie e i miei due cuccioli”. Aveva due figli, una piccolissima, in braccio a una giovane mamma, e l’altro forse in età d’asilo, che mi salutò senza alzare lo sguardo da un giochino elettronico. “Dove sono i miei?” chiesi. E Benito mi raccontò paziente il seguito delle loro peripezie. Il nonno era stato ricoverato perché cadendo si era spaccato la testa e il babbo invece era su una barella nel corridoi con una flebo anti-etil-qualcosa nel braccio. Benito aveva vomitato l’anima ma più per l’agitazione della situazione che non per tutto il vino che s’era bevuto.

Alla fine la famiglia del topo lo aveva aspettato per un’ora al centro commerciale e quando Benito si era ricordato di avvertirli lo avevano raggiunto in ospedale. Mentre Benito parlava tornò la mamma, stanca morta ma con quel suo solito sorriso buono sul viso, che voleva dire “non vi preoccupate, è tutto apposto” – anche se apposto non era mai. Mi baciò sulla fronte e disse che i pazzi erano calmi, per il momento. Si sedette sul letto, mi prese la mano, e cominciamo a chiacchierare. Più volte invitammo Benito e i suoi a tornare a casa, dicendogli che era stato davvero troppo gentile, ma dissero di voler rimanere almeno finché non fosse ripassato il medico. Allora Benito si mise vicino e cominciò a parlarmi dei suoi fumetti, dei film che gli piacevano, delle cose che faceva insieme al figlio. La mamma invece fece amicizia con la moglie del topo e dopo un po’ sembravano amiche di vecchia data, commentando tutto quello che passava in tv e appassionandosi allo strano contrattempo durante il programma natalizio del primo canale. Per quelle due ore pensai che forse è così che le famiglie normali passano il Natale. In ospedale a guardare la televisione. Sdrammatizzando sulle tragedie della vita. Stavo quasi per mettere una firma, per avercelo tutti gli anni un Natale così, quando sulla porta spuntò mio nonno: il catetere che gli pendeva sotto la veste e la bustina delle urine che strisciava per terra al seguito; stringeva un ombrello recuperato chissà dove usato a mo’ di bastone e aveva sul volto una espressione troppo felice per non spaventarci a morte. Chiesi: “Che cosa è successo, nonno, che fai in giro?”. Lui ci guardò spiritato e disse: “Sto cercando Pippo Baudo”. Sbuffammo e mia madre si alzò per riportarlo al reparto da cui era evaso ma il topo la fermò e si offrì di farlo al posto suo: “Voi riposatevi – disse – ché lo accompagno io questo giovanotto!”.

Il nonno lo ingiuriò in tutte le lingue che conosceva mentre Benito recuperava una sedia a rotelle dalla guardiola degli infermieri e lo invitava a sedersi. Alla fine lo condusse all’ascensore con l’inganno, dicendogli che lui sapeva dov’era Pippo Baudo, e ce l’avrebbe portato a patto che si fosse lasciato portare sulla seggiola. “Quel pazzo – spiegai al resto della famiglia di topi – quest’anno s’è fissato con Pippo Baudo. L’ha invitato pure al pranzo di Natale, oggi, costringendo mamma ad apparecchiare per uno in più”. Il ragazzino rideva di gusto. Il topo portò il nonno fino al reparto di geriatria ma quello, riconoscendo l’ingresso della sua stanza, intuì che era stato fregato: con l’ombrello colpì Benito in faccia e sulla spalle, immobilizzandolo dal dolore per il tempo necessario a infilarsi di nuovo nell’ascensore. Schiacciando un pulsante a caso riuscì a chiudere le porte in faccia al topo e all’infermiere, quest’ultimo richiamato dal baccano e accorso a vedere che stava succedendo. Si svegliò l’intero ospedale, e per mezz’ora esatta tutto il personale cercò mio nonno. Poi, mentre il topo e un paio di infermieri stavano aspettando l’ascensore davanti alla tromba principale, dal pronto soccorso arrivò un portantino che, seguito da un paio di poliziotti, spingeva una barella occupata da un uomo davvero alto. A giudicare dalla scorta, un pezzo grosso. Dall’ascensore, proprio in quell’istante, sbucò il nonno: leggermente esagitato, forse convinto di essersi perso, forse addirittura smemorato, uscì sul pianerottolo e gridò: “Pippo Baudo!”. Nello sgomento di tutti, l’uomo alto sulla barella sollevò una mano e disse: “Ecco, mi hanno già riconosciuto”. Il nonno gli corse incontro e per un attimo Benito temette che i due poliziotti gli avrebbero sparato, ma Pippo Baudo, sollevandosi un poco sulla barella, vide il vecchio e chiamò il nonno per nome. I due vecchi si abbracciarono e Pippo Baudo – Gesù, quello vero! – disse: “Nicola bello! Che coincidenza: quanto tempo che non ci vediamo! A te pure t’hanno picchiato?” Il nonno si ritrasse dall’abbraccio e indicò Benito, che stava vicino ai portantini e a mia madre, tutti stupiti e con la bocca aperta: “Quello stronzo mi voleva violentare, ma io sono stato in guerra, ti ricordi?”.

“E allora non mi ricordo, Nicola?! Vieni, vieni, ché ‘mo ci facciamo mettere in camera insieme e parliamo!”. Quando tornarono e mi raccontarono cosa era successo non sapevo se crederci. Poi però mi dissi: “Che cavolo, è la notte di Natale”. Era vero per forza.